@toniramosgoncalves**

A preservação da memória é fundamental para compreendermos a essência e a história de uma cidade. Através do resgate e da valorização dos fatos e eventos que moldaram seu passado, podemos construir uma narrativa coesa e significativa, que reverencia a identidade e o legado dos seus habitantes. Ao preservarmos a memória de uma cidade, garantimos a continuidade das tradições, o fortalecimento da cultura local e a transmissão de conhecimento às gerações futuras.

No mês de setembro de 1973, quase 50 anos atrás, ocorreu em Itaúna a I Semana de Estudos sobre Guimarães Rosa. Esse evento foi idealizado pelo escritor e contista David de Carvalho (1931-2002), em parceria com a Universidade de Itaúna, tendo como reitor Guaracy de Castro Nogueira. David de Carvalho, como presidente da Comissão Organizadora teve a responsabilidade de convidar e conduzir todo o processo de homenagem, contando com a participação da filha de Guimarães Rosa, Vilma Guimarães Rosa (1931-2022), que gentilmente respondia às cartas. O evento foi um grande sucesso e contou com a presença de diversos intelectuais da época, incluindo a jornalista Carmem Schneider Guimarães, recentemente falecida e membro da Academia Mineira de Letras.

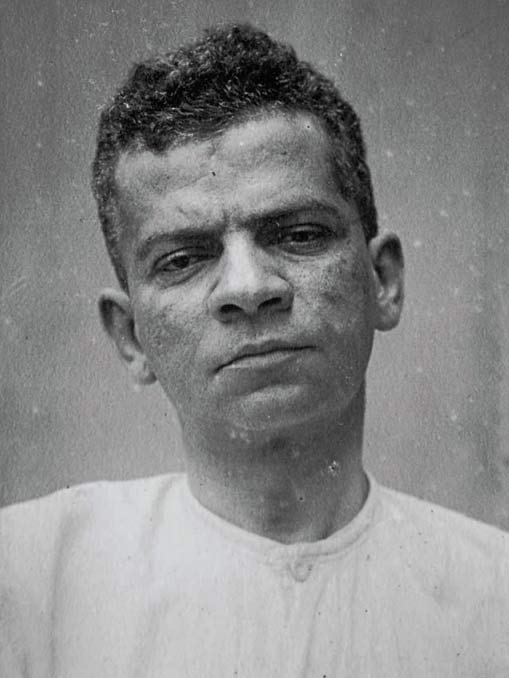

David de Carvalho, itaunense de coração, constituiu neste lugar sua família, tendo sete filhos, e obteve grande sucesso como escritor. Ele nasceu em 29 de dezembro de 1931, em Santo Antônio do Amparo-MG, e posteriormente mudou-se para Itaúna, onde estudou como interno no Colégio Santana durante o ensino médio e, mais tarde, na Escola Normal. David era um homem simples, autodidata, culto e amante de antiguidades, que nunca se preocupou com questões materiais. Entre suas várias obras, destacam-se “Abunã” (1976), em que descreve o Amazonas sem nunca ter visitado pessoalmente, “A guerra dos Mamonas Verdes” (1976), que alcançou grande sucesso no teatro e nas escolas municipais e Os três Joãozinhos (1979), que teve uma edição em francês.

No ano de 1973, David de Carvalho despontou nos círculos literários de Minas Gerais, conquistando o primeiro lugar no IV Concurso Literário de Araguari e recebendo menções honrosas em outros concursos literários. Munido de uma valiosa carta endereçada ao médico Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho, ele deu início a suas investigações sobre a presença de Itaúna na obra de João Guimarães Rosa. Essa pesquisa o levou a descobertas fascinantes e a explorar a conexão profunda entre a terra e a obra do renomado escritor.

Para aqueles que ainda não têm conhecimento, João Guimarães Rosa (1908-1967) formou-se em Medicina pela Universidade de Minas Gerais aos 22 anos, em 1930. Recém-casado, ele veio para o distrito de Dores da Conquista (hoje Itaguara-MG), que fazia parte de Itaúna, onde exerceu a profissão médica por dois anos. Foi nessa cidade que sua filha Vilma Guimarães Rosa nasceu. Durante esse período, estabeleceu várias amizades na Casa de Caridade, o único centro médico da região. Era comum vê-lo nos bares de Itaúna, sempre na companhia de amigos. Essa imersão nos ambientes locais certamente contribuiu para sua futura narrativa.

Diante disso, com a carta dos amigos em mãos, David de Carvalho empreendeu várias entrevistas com pessoas que conviveram com o renomado escritor, demonstrando empenho e dedicação. Por meio desses relatos, ele compilou suas descobertas no excelente ensaio intitulado “João Guimarães Rosa, o místico“, publicado pela revista literária Bel’Contos. Durante essa investigação, constatou-se várias referências a Itaúna e aos amigos nas páginas do livro Sagarana (1946), nos contos “São Marcos“, “A Volta do Marido Pródigo” e “Duelo“. Além disso, o conto “Sarapalha” narra uma epidemia de malária em Itaguara, onde Guimarães Rosa esteve durante esse período, levando-o a reavaliar sua trajetória profissional como médico. Vilma Guimarães Rosa, em seu livro Relembramentos (2008) citou o evento realizado em 1973 e teceu elogios ao excelente ensaio.

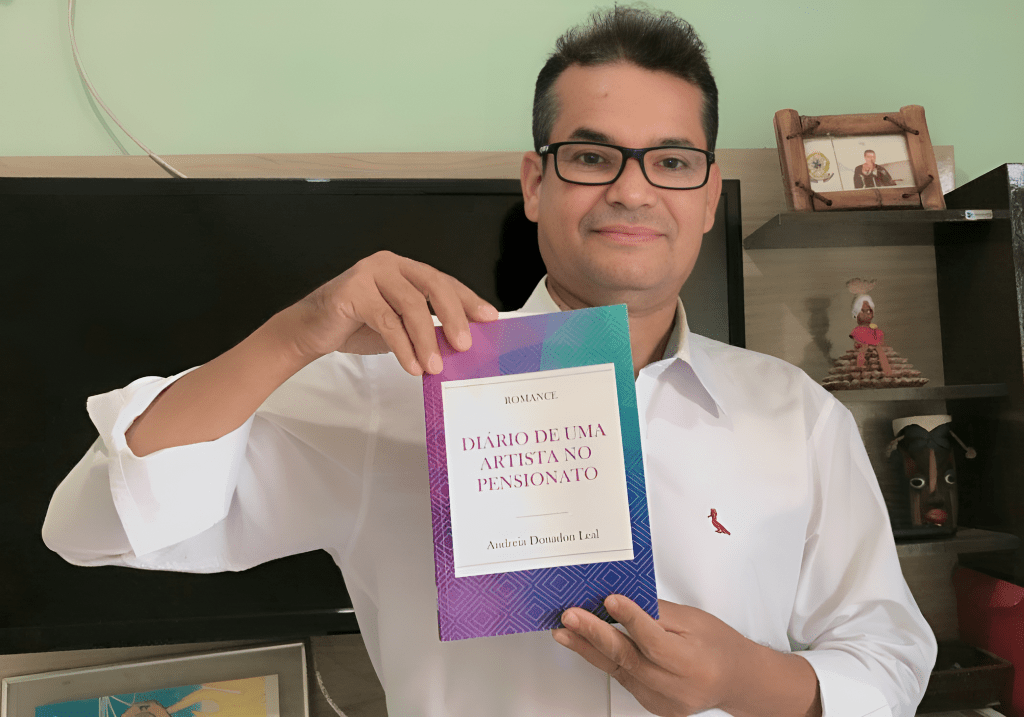

Eu conheci David de Carvalho em 1998, quando preparava meu segundo livro “Coisas da Vida” (1998), na editora que ele frequentava. Não hesitei em pedir que escrevesse o prefácio de meu livro, que aceitou de bom grado, pois era uma pessoa incapaz de fazer mal a alguém. Eis um trecho:

“Toni Ramos Gonçalves escreve com desembaraço e agilidade, usando as palavras em dosagens certas, sem escassez ou excesso. Nasceu roteirista (….). Mesmo sabendo de meu enrugar de testa quanto a seus temas, me aparece de rosto simpático e descontraído, pedindo-me um prefácio para este livro.” (GONÇALVES, 1998, p.7-8)

Nossa amizade se fortaleceu ao longo dos anos, e ele fazia questão de me visitar com frequência em minha oficina, trazendo algum objeto antigo que precisava de reparo ou apenas trocar um dedo de prosa. Era um homem sábio, de voz suave e tranquila, que me ensinava muito com as suas histórias e as suas recomendações literárias.

Só soube da sua morte dois dias depois, em 29 de setembro de 2002, quando li a notícia no jornal da minha cidade. Foi um choque e uma tristeza imensa. David de Carvalho foi mais do que um amigo, foi um mestre e um mentor para mim e para muitos outros que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ele foi um dos maiores nomes da literatura itaunense, com uma obra rica e diversa, que refletia a sua sensibilidade e a sua inteligência. É preciso manter sua memória viva, pois é uma fonte de inspiração para todos os que se dedicam à escrita, como eu.

*Artigo Publicado no Jornal Folha do Povo, Edição nº 1540 em 15/07/2023.

** Toni Ramos Gonçalves: ex-presidente e membro fundador da Academia Itaunense de Letras. Graduando em História e Jornalismo.

Fotos gentilmente cedidas pela Fundação Maria de Castro. Meus agradecimentos à curadora Patrícia Nogueira.